こんにちは。兵庫県宝塚市にある医療法人社団 宝塚ライフ歯科・矯正歯科です。

親知らずが横向きに生えていると、痛みや腫れを引き起こすリスクがあります。なかには、抜歯に抵抗があり、必ず抜歯しなければいけないのか悩んでいる方もいるでしょう。

親知らずが正常に生えていれば問題ありませんが、横向きに生えている場合は周囲の歯に悪影響を与える可能性が高くなります。

そこで本記事では、横向きに生えた親知らずは抜歯すべきかどうか解説します。抜歯の流れや抜歯後の注意点についても解説しますので、横向きに生えた親知らずにお悩みの方は、ぜひ参考にしてください。

親知らずが横向きに生える原因

親知らずは永久歯のなかで最も遅く生えてきます。なかには、まっすぐではなく、横向きに生えてくるケースも少なくありません。親知らずが横向きに生える原因は、以下の通りです。

あごのスペースが不足している

現代人は食生活の変化により、あごが小さくなっています。そのため、親知らずが正しく生えるためのスペースが不足しがちです。あごの骨が小さいと親知らずが生えるスペースを確保できず、隣の歯に押されて横向きに生えることがあるのです。

親知らずは、ほかの歯よりも遅く生えてくるため、スペースを十分に確保できない場合が多いでしょう。

歯の成長方向の影響を受けた

親知らずは成長する過程で歯茎のなかで向きを変えることがあります。本来はまっすぐ生えるはずの歯が、周囲の組織の影響を受けて、徐々に横向きになってしまうことがあるのです。

あごの骨の形状や、親知らずの根の成長方向によっては、正しい位置に生えにくくなることがあるでしょう。

隣の歯の影響を受けた

親知らずの前にある第二大臼歯がしっかりとした位置に生えている場合、親知らずが横向きになる可能性があります。

親知らずは通常10代後半〜20代にかけて生えてきますが、それまでにほかの歯が生え揃っているため、十分なスペースが確保されていないことがほとんどです。その結果、生えてくる際にスペースを求めて横向きになることがあります。

横向きに生えた親知らずは抜歯したほうがいい?

親知らずが横向きに生えていると、抜歯が必要かどうか悩む方も多いでしょう。横向きの親知らずは、真っ直ぐに生えている親知らずと比較してトラブルが起こるリスクが高くなります。

必ずしも抜歯する必要はありませんが、トラブルが生じている場合や予防の意味も含めて抜歯を提案するケースが多いです。以下に、横向きに生えた親知らずを放置するリスクについて解説します。

隣の歯を圧迫して歯並びを乱す可能性がある

親知らずが横向きに生えていると、手前の第二大臼歯を押すことがあります。歯が前方に押されると、歯並びが乱れたり噛み合わせが悪くなったりするリスクがあります。矯正治療を控えている場合は、歯並びが崩れるリスクがあるため抜歯が推奨されます。

虫歯や歯周病になるリスクが高まる

親知らずが横向きに生えていると、歯ブラシを当てにくくなります。汚れが残った状態が続くと、親知らず自体が虫歯になるだけでなく、隣の歯も虫歯になるリスクが高まるでしょう。

炎症や腫れを引き起こすことがある

親知らずが横向きに生えている場合、歯茎の一部が被さったままの状態になることが多く、その隙間に汚れが溜まって細菌が繁殖しやすくなります。そのため、抵抗力が落ちたときに歯茎が腫れるリスクが高くなるでしょう。

炎症が悪化すると、発熱したり頬が腫れたりする可能性があるため、抜歯を検討することが望ましいです。

横向きに生えた親知らずの抜歯の流れ

横向きに生えた親知らずの抜歯は、通常の抜歯よりも難しいケースが多いです。以下に、横向きに生えた親知らずの抜歯の流れを解説します。

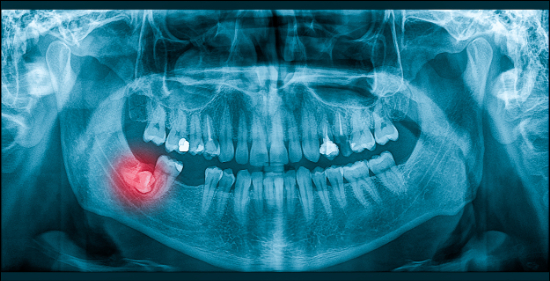

診察とレントゲン撮影

はじめに、親知らずの状態を確認するために検査をします。レントゲンやCTを撮影し、歯の向きや周囲の神経・血管との位置関係を詳しく調べます。検査結果を参考に抜歯の方法を決定します。

麻酔

抜歯時の痛みを抑えるために、局所麻酔を施します。通常、抜歯する歯茎の周囲に注射をして感覚を麻痺させます。麻酔が十分に効いているか気分が悪くなっていないかを確認したあとに処置をします。

歯茎の切開

横向きに生えている親知らずは、歯茎の中に埋まっていることが多いため、メスで歯茎を切開します。歯茎を切開することで親知らずの頭が見えるようになります。

歯の分割

親知らずの周囲が骨で覆われている場合は、専用の器具を使って一部の骨を削ることがあります。また、歯が大きすぎてそのまま抜くのが難しい場合は、親知らずを分割して取り出しやすくします。

親知らずの抜歯

親知らずを専用の器具を使って慎重に取り除きます。神経や周囲の組織を傷つけないよう、細心の注意を払いながら進めます。とくに、下の親知らずは神経や血管が通る太い管が近いため注意が必要です。

縫合と止血

抜歯後の傷口が大きい場合は、歯茎を縫合します。止血のためにガーゼを噛んで圧迫し、しばらく安静にします。縫合した場合は、1週間ほどで抜糸をおこないます。

親知らずを抜歯したあとの注意点

横向きに生えた親知らずを抜歯したあとは、スムーズに傷口を回復させるためにいくつか注意しなければならないことがあります。誤った行動をしていると痛みや腫れが長引いたり感染のリスクが高まったりするため注意が必要です。

以下に、親知らずを抜歯したあとの注意点について解説します。

激しいうがいを避ける

抜歯後は傷口に血の塊である血餅ができて、それが自然な治癒を促します。

しかし、激しいうがいをするとこの血餅が取れる可能性があります。血餅が取れると、傷の治りが遅くなる可能性があるでしょう。また、血餅が取れると抜歯した箇所の骨が露出するドライソケットと呼ばれる状態になり、激しい痛みを伴うこともあります。

抜歯当日は軽く口をすすぐ程度にし、強いうがいは避けましょう。

刺激の強い飲食物は控える

抜歯直後は傷口がデリケートな状態のため、硬い食べ物や熱い食べ物は避けましょう。柔らかいものを選択することで傷口への負担を減らせます。また、反対側の歯で噛むようにし、傷口に食べかすが詰まらないように注意しましょう。

飲酒・喫煙を控える

アルコールを摂取すると、血流が促進されて出血することがあります。抜歯当日は飲酒は控えましょう。また、タバコに含まれるニコチンなどの有害物質は歯茎の血流を妨げ、傷口の治癒を悪くする原因になります。そのため、抜歯後は喫煙を控えましょう。

痛み止めと抗生物質を適切に服用する

抜歯後には歯科医院から痛み止めや抗生物質が処方されることが多いです。痛みが出る前に服用することで強い痛みを予防できます。

また、抗生物質は感染予防のために出されるので、歯科医師の指示通りにすべて飲み切ることが大切です。自己判断で服用をやめると傷口が化膿するリスクが高まります。

腫れや痛みが強い場合は冷やす

抜歯後1〜2日は頬が腫れたり痛みが出たりしやすいです。タオルで包んだ保冷剤や濡れタオルを使って外側から冷やすと症状が和らぐことがあります。

ただし、長時間冷やしすぎると血流が悪くなるため、冷やすのは1回あたり15分程度に留めましょう。

汚れのない清潔な状態に保つ

抜歯後の傷口は細菌感染のリスクがあるため、口の中の衛生管理が大切です。抜歯当日は刺激を避けるため強い力で歯磨きをするのは控えましょう。傷口部分に直接触れないように注意しながら、丁寧に普段通りブラッシングをおこないます。

違和感があるときは速やかに歯科医院を受診する

抜歯後に強い痛みや腫れ、膿が出るなどのトラブルが見られた場合は、傷口が細菌に感染している可能性があります。また、抜歯後に長期間出血が止まらない場合も注意が必要です。違和感など気になる症状があるときは、速やかに歯科医院を受診しましょう。

患者様の声

当院で治療を受けた患者様のお声をご紹介します。

虫歯の治療と親知らずの抜歯をした方の口コミ

虫歯の治療と親知らずの抜歯のため伺いました。皆さん物腰がやわらかく、説明がとても丁寧です。今何の作業をしているかがわかりやすく、安心して身を任せることができました。

定期検診と親知らずの抜歯で通院された方の口コミ

親子で定期検診で通っています。診察室も綺麗で、親知らずを抜いた時も痛みが少なかったです。クリーニングも丁寧で、優しい声掛けをして下さり子供達も嫌がる事なく通っています。これからも、通院したいと思います。

まとめ

横向きに生えた親知らずを放置すると周囲の歯や歯茎に悪影響を及ぼす可能性があります。特に、痛みや腫れが頻繁に起こる場合や、隣の歯が虫歯などになっている場合は、早めに抜歯を検討するのが望ましいでしょう。

ただし、親知らずの状態によっては抜歯が不要なこともあるため、歯科医師の診断を受けて判断することが大切です。親知らずに違和感がある方や抜歯について不安がある方は、歯科医院で相談してください。

親知らずを抜歯すべきかお悩みの方は、兵庫県宝塚市にある医療法人社団 宝塚ライフ歯科・矯正歯科にご相談ください。

当院は、0歳から100歳まで家族みんなで安心して通える歯医者を目指して診療を行っています。小児矯正・小児歯科や成人矯正、虫歯・歯周病治療やマタニティ歯科など、さまざまな分野に力を入れています。

当院のホームページはこちら、WEB予約・LINEの予約相談なども受け付けておりますので、ぜひご覧ください。

奥村亮司